“卵巢库存告急” 的逆袭

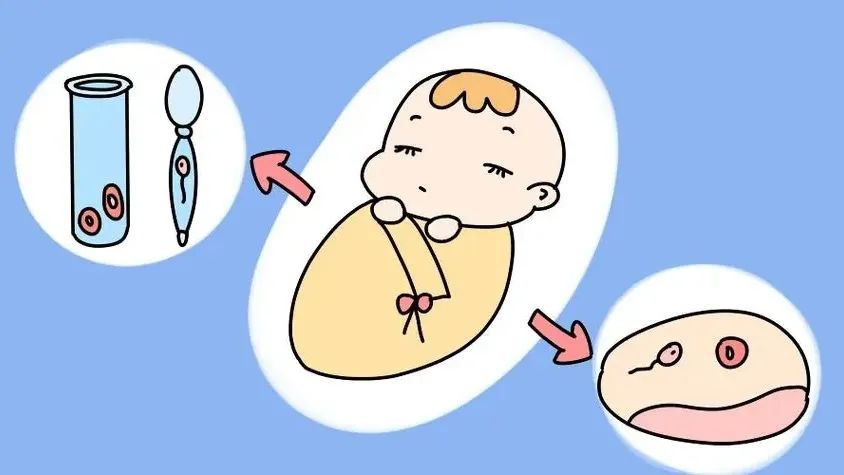

这位 48 岁的女士,AMH 仅 0.24ng/mL(正常育龄女性约 1.0-4.0ng/mL),堪称 “卵巢库存见底”。最初的治疗并不顺利:前几次促排要么没取到卵,要么配成的胚胎很快退化。转诊后,医生调整了用药方案,最终通过两次关键促排,取到 2 枚卵子,其中 1 枚培养成胚胎,移植后顺利着床,最终在 36 周 + 5 天生下 3330 克的健康宝宝。

这个结果有多难得?数据来说话:

-

美国生殖医学学会(ASRM)指出,42 岁以上女性自卵试管活产率仅 3.2%; -

大规模单中心数据显示,45 岁女性活产率 2.9%,46 岁 0.5%,47 岁以上几乎为 0; -

而她的 AMH 值,比同龄人的平均水平还低 50% 以上。

精准助力高龄备孕

1. 生长激素:给卵子 “充充电”

促排时,医生每天加用 9IU 生长激素(赛增),连续 7 天。这可不是 “锦上添花”——2020 年《Fertility and Sterility》的荟萃分析发现,生长激素能提高卵巢低反应患者的临床妊娠率。

原理很简单:高龄卵子的 “能量工厂”(线粒体)容易老化,生长激素就像 “充电宝”,能改善卵子的能量代谢,让它更有活力。这位女士两次促排都用了生长激素,最终取到的卵子虽然少,但质量足够支撑胚胎发育。

2. 万艾可:给内膜 “松松土”

移植前 4 天,医生让她每天阴道塞半片万艾可(枸橼酸西地那非)。很多人知道这药能改善血流,却没想到它对子宫内膜也有奇效。

阴道用万艾可能扩张子宫血管,增加内膜血流,就像给 “土壤” 浇足水,让胚胎更容易扎根。她的内膜最终长到 1.22cm,为胚胎着床打下了好基础。

3. HCG + 孕酮:给胚胎 “上双保险”

移植后,医生用了 “雪诺同(黄体酮凝胶)+ HCG” 的黄体支持方案:雪诺同每天 1 次,HCG 每 3 天打 2500IU,共 3 次。

这招的关键在 HCG—— 它不仅能支持黄体功能,还能促进母胎免疫耐受。就像给胚胎发了 “安全通行证”,让免疫系统别把它当成 “外来者”。研究显示,这种联合方案能降低高龄孕妇的早期流产风险,她的血 HCG 在移植后 14 天就达到 453.6mIU/mL,稳稳确认妊娠。

不是 “蛮干”,是 “巧干”

这位女士的成功,绝非偶然的 “幸运”,而是踩准了 3 个关键点:

- 不盲目放弃,但也不盲目坚持

:她拒绝了供卵建议,但每次治疗都严格遵循医生方案,从促排药物剂量到移植时机,全程精准配合; - 抓住 “细节红利”

:别人忽略的万艾可、生长激素,她都按要求使用,这些 “小调整” 叠加起来,成了成功的关键; - 接受 “低概率”,但做 “高准备”

:她知道高龄取卵难、胚胎质量差,却愿意为那 1% 的可能做好 100% 的准备 —— 多次促排不抱怨,移植后严格遵医嘱保胎。

数据告诉你:高龄备孕的 “现实与希望”

|

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

就像那位女士说的:“不是看到希望才坚持,是坚持了才能看到希望。” 而这份坚持,最好带着科学的 “导航”。